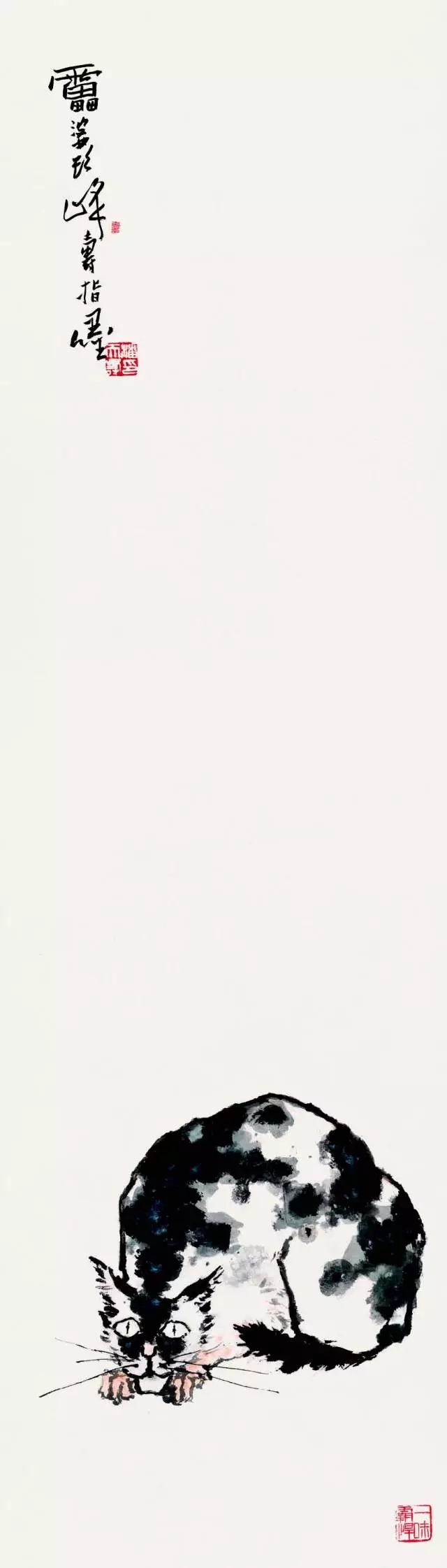

在当代人物画坛于文江是不可忽视的一位人物画家,他通过独特的审美感受不但在新中国现代人物绘画的形式语言上独树一帜,而且在文化意识和时代精神的结合上也创建了自己的艺术风格。他那灿烂明丽的慧心往往跳跃在他的画面上;给时代带来静雅悠远的审美情趣。一支横笛,一团纨扇,一本旧书或一只神秘的花猫,在他的画面上都是情感表达的道具,在这些道具上承载的是他的内心深处对典雅美的向往和对那些失去的风景的淡淡依恋之情。读他的绘画,我知道他的心是清幽的,他的绘画里有一种不复再来的静逸之美。他的绘画在上笔绘画的精细严谨的高度上取得了笔墨的写意性,在深邃繁复的用笔上表达出画意画趣。

于文江是一个具有较强的人格定力的画家,他的意识一旦在某种艺术背景下达到平衡状态,就不会再轻易地去改变它,1980年,他考入山东师范大学美术系,他随即把对素描,速写的初步认识开始转化为对造型艺术的深入了解上。他知道一个画家的造型语言标志着画家对人物精神境界的理解水平。在大学时代,他不断地变换着观察的角度,力图尽精刻微地去描绘那些不同环境里的不同身份的人物,在这种刻苦而扎实的基础训练中,他对形象的理解力不断得到升华。“八五”美术思潮前后,高等院校对于新思想新观念的反映是十分敏感的,探索性的画展在这个园地里随处可见。他冷静地分析这一‘现象,他坚定地认为:中国绘画是造型艺术不能抛弃形象;中国现代绘画固然有创新的冲动但不能脱离中国传统的审美精神和文化观念;当代人物画家不能脱离当代生活。在艺术思潮异彩纷呈的当口,他彻底地擦亮了自己的眼睛。1984年,他的毕业创作国画《小伙伴》(136cmx 136cm 1984年)人选全国第六届美展,从这幅绘画中我们不难看山在造型观念上他的绘画是属于表现性的,他笔下的形象是客观存在与主观审美的结合,他不仅仅是简单地描写现象,他的笔触透过现象刻画的是形象的意义。他的绘画是情感的流露利沉淀。从他这幅绘画中我们还可以看出他对于中国现代工笔绘画语言的新思考,我们今天读他的绘画不能够简单地把他的绘画定义为工笔绘画,他绘画的语言形式和传统的工笔绘画浯言已经相去甚远了,在审美精神上他的绘画更接近当代的审美需求,这幅绘画可以说在形式上是工笔的,但在美学思想上颇富有意境美。

对于中国画家而言,不管他致力于哪个画种,都不能没有笔墨意识,否则他也只能徘徊在绘画艺术的门外。入学期间的学习具有很大的片面性,这个片面性主要表现在绘画表现的单一性上。他开始按照中国绘画发展史的脉络,对绘画技法和表现语言的历史演变进行细致的研究。他逐渐加深对中国绘画写意性的认识,写意是中国绘画的精神内涵,工笔绘画同样具有丰富的写意性。他在研究工笔绘画造型语言的同时,对吴昌硕的花鸟画,任伯年的写意人物画以及石涛,石溪的山水画进行了系统的临摹。他力争在丰厚的传统绘画的精神境界里,广泛的吸收各种表现技巧和形式,然后在这些技巧和形式中选择自己的审美需要,在绘画的表现上他追求绘画的深邃意义。中国山水画继黄宾虹,李可染之后在当代形成一股厚重雄浑之风,同时在人物绘画的创作方面也从泼墨仙人式的逸笔草草走向融合时代精神,参悟深沉之美,追求既有写意抒情又有深邃热烈的现代人物绘画风格。他在对中国工笔绘画传统的揣摩和对时代审美精神的把握中,坚定地走向了自己的艺术探索之路。当中国人物绘画的变形之风劲吹的时候,他对变形人物画也进行过思索,但他很快否定了这种没有内涵的对绘画形式语言的刻意追求。他在渐变中追求艺术的升华,艺术风格的突变无疑是拔苗助长的结果。他绘画的唯美主义倾向首先表现在造型语言上,这来自他内心深处一种非常善良的愿望,他的这种心境不可能用变形人物来表达,因为他在塑造形象的同时也在塑造自己的心灵。

于文江是一位在绘画的本体语言上费尽心血的画家,多年来他致力于画面丰富性的研究,从绘画的形式结构,色彩观念到形象塑造,他都力求在丰富,厚重,完美上达到一个高度。这时候,他并没有带着一种浮躁的心情发明某种理论来说明白己的艺术理念。他把自己对艺术的认识和表现方式体现到他的创作实践中去,让理念的东西活跃在画面上。我们知道绘画一旦进入艺术创作状态,就连他自己也很难分清楚绘画中哪些因素是用来表达自己的艺术观念的,他只是按照艺术的规律去完成绘画,他的绘画风格或审美理想只能在绘画完成之后才能渐渐地浮出水面。他为绘画付出的是理智与沉静。八十年代,他的人物画在工笔与写意之间寻找一种新的艺术机缘,他的《迷途的羔羊》(68cm。68cm 1986年)在人物的面部刻画上用笔细腻很好地体现了人物内在的精神气质,在艺术观念上也是传统的“以行写神”,但在人物的服饰和背景的描绘上却是随意的,枯柳和远景都是轻松闲适的,整个画面有一种萧瑟中暖意,他善于描绘特定环境下的典型人物,通过背景的烘托使画面的气氛得到淋漓尽致地体现,这就使我们能够想象到“迷途的羔羊”背后许多的东西。于文江的绘画世界是一个色彩丰富,感情细腻而富有理想主义情感的女子世界,他奉献给中国当代人物画坛的是另一种观察方式和表现方式。现在有很多人谈论到他的绘画时,往往被他绘画的灿烂明丽所倾倒,但是他的绘画还有另一面的东西,那就是在审美境界上他的绘画有一定的唯美主义倾向,他的唯美主义不是僵化的,而是一种美的理想,在这种理想的背后支撑它的又是中国传统文化意义上的经典性,他绘画的美是一种静美,而不是轻浮艳丽之美。

对于中国绘画本体的探索,他是从工笔绘画开始的,同时他对于工笔绘画中的笔墨问题也是非常关注的。对于一个中国画家而言,如果不能够从美学或哲学的高度去认识它,或许他一辈子都不可能进人中国绘画道学的境界。因为他明白如果要在现代人物绘画领域有所作为,首先要对绘画的各种因素作重新的梳理工作。在大学毕业刚刚走向专业创作的那段日子里,他对此也产生过困惑。中国传统的工笔绘画在形式语言上已经不再适合当代人的审美需求,而且随着中外美术界交流的曰益广泛,绘画语言的国际性问题逐渐成为画家思考的问题。中国绘画在传统上分为花鸟画,人物画和山水画,在当今一切处于融合的文化背景下,中国绘画各科的融合为现代人物画的发展提供了新的途径。八十年代末期,他的《女人体》(60cmx 60cm 1989年)为他八十年代的工笔绘画的探索基本上划了句号。

九十年代,进一步深人生活,到生活中去探索有意味的形式。他初步尝试把花鸟画甚至山水画的因素引入人物绘画中来并取得了成功,他的《蒙山秋》(160cm x 160cm1992年)和《家园》(180cm x 160cm1993年)都在画面背景的描绘上采用了写实主义的表现方法,增加了画面的艺术因素,加深了画面的层次空间,与传统的工笔绘画相比,我们不难看出他的绘画已经有中国传统方式的“二胡独奏”朝着时代的“交响乐”进化了。当代多种文化信息对绘画的介入,使人们的艺术审美也相映地变换着不同的角度,对于绘画不再简单地从点线面的单一组合中去审视了。他的思维在这一基本点上不断得到深化。另一方面,工笔绘画由于历史上形成的程式化和概念化,长期以来并没有新样式或新语言的改变,因此画家的创作就出现一种艺术心理的迟钝状态。他的工笔绘画,具有一种形式上的轻松感,在创作的过程中,他能够十分惬意地面对画面上一切因素,不惜繁复的用笔,总是尽可能地把笔墨倾诉在有限的画面空间里,宽松的创作心境为他的绘画展现出一种灿烂的艺术气质。老实地讲,在九十年代初期,在中国现代工笔绘画的领域里进行绘画语言和形式探索的并不仅仅是他一个,一批具有时代敏感的青年画家成为这一艺术思潮的主力军,他们从“文革”中走来并逐渐地摆脱了“文革”时代的概念化和公式化,对中国传统的工笔绘画艺术进行大胆地质疑,在绘画的形式语言和技法上都有了新的开拓和进取。于文江是“文革”后期成长起来的新生代画家,对绘画新因素的探索显然是没有负担的,对于绘画新形式的渴望处于理智的亢奋状态。他很快就与他同时期的画家们拉开了距离。这时期颇为人们关注的就是他的“旧梦系列”,他的绘画创作在题材上分为现代题材和古装人物题材。现代题材的绘画多是从写生中得来,作为现代画家这体现了他与时代生活的近距离接触和心灵的感悟,他在现实生活中挖掘绘画的时代意义他的古装人物题材显然与现代生活是有一定的距离的,但是在审美立意上距离在他的笔下更多的是反思与相互参照的结果。我们今天谈到他对于当代美术的贡献,大概谁也不会否认他是一位颇具成就的现代人物画家,但是“旧梦系列”无论在绘画的审美理念还是形式语言上给他的现代工笔人物绘画带来的原创性艺术基因都是不可忽视的。这个系列最初的设计来自一张三十年代的旧照片,我没有见过这张照片,但我能够约略感觉到它的一些气息,其中的女性典雅端庄,面部表情沉静而忧郁,衣着是长裙短衫,素洁大方,当时的女性大都如此。事过境迁,这些旧时代的女性为什么能引起一个现代画家的关注。这其实是他的一种文化观念,面对今天中国女性所代表的文化意义的苍白和失落他也只能在对往日的想象中寻找安慰了,在他的审美构思中,这些女性是最具典形主义的艺术符号。《旧梦系列·芦苇花》(68cm x 68cm1992年)和《旧梦系列·残叶一湖秋》(68cm x 68cm1992年)从严格的意义上讲工写兼备的人物画,并不是典型的工笔人物绘画,但是我在分析他的工笔绘画语言时还是把这两幅画看成了工笔绘画,这是因为我们看人物画不能笼统地考察画面上的笔墨迹象,我们主要看他的人物造型理念,人物的典雅与静美是他着力刻画的,在背景的细节描绘,结构特点和完整性上他的用笔基本上还是工笔理念的。但是我要说的还不是这些,他的意义还在于他在绘画的形式语言找到一种具有辐射性的语言境界,他的性情可以在这个境界里得到充分的体现,情感的,情绪的,意识的等等因素都可以用他的语言结构和语言形式来表达;其次,在绘画的美学思想上他非常注重工笔绘画的意境表现,在个人的主观审美上把工笔绘画境界美与绘画的形式美结合起来。在他的“聊斋系列”中他的这种风格便明朗化了。他的《聊斋系列·狐仙之一》(直径68cm1992年)和《聊斋系列·狐仙之二》(直径68cm 1992年)两幅作品中,在背景的烘托中色墨交加,把工笔绘画的主体人物有机地衔接在水墨背景下,在挥洒张扬的背景下,画面的气氛充满了变幻莫测的神秘色彩,使画面简捷地传达出绘画的意境美。在技法上他打破了传统工笔绘画勾线染色的旧有模式,对于人物的刻画他采用于烘托的艺术手法,用重墨或重色在描绘背景的同时也把人物的形象结构凸现出来,有时人物甚至是交相互映于背景中,中国绘画特别是山水绘画以浑为宗,浑即融为一体也。为了题材本身的意境,他在这里也注重了对光的描写,但他的光线与画面本身的审美情趣是结合在一起的,他笔下的光是意象中光,并有具体的光源所在,是背景因素中的重要组成部分。

在当代美术评论中,现在我们几乎不再提绘画的雅俗共赏了,一旦提起仿佛便失去了绘画的艺术高度和学术晶位,其实这是一个误区,从根本上讲美的东西都应该是俗的东西,在审美共性上是如此,在欣赏共性上也是如此,画家笔下的美首先应该被欣赏者所认识,在这个基础之上才应该是审美的领域。画家的创作其实就是在传递一种文化信息,这个信息绝对不是难以破译的神秘密码。多年来,于文江对于艺术的追求都是一种恬淡,平实,闲适的,在不断的吸取中丰富自己的艺术修养,在各种国际国内间的游历考察不断填充自己的认识,他的绘画不是要打倒什么人,而是最大限度地发挥自己潜在的智慧和能量,因此他的绘画在某种意义上说又是自我人格不断完善的过程。在《旧梦系列·竹影》(68cm X 68cm 1994年)和《旧梦系列‘雨过天晴》(68cm x 68cm 1994年)中,他的绘画语言展现出另一种风格,他把双勾法用于背景的描写,对于人物形象的塑造却局部上采用了没骨染色的方法,在意识上淡化了轮廓线,特别是在服饰的处理上有一种简洁明快的感觉。他笔下的人物形象既不是传说中的才子佳人,也不是幽怨的名门闺秀,他选取的人物形象都是普通平凡的女子,在淡淡的闲适中拥有同样淡雅的个人空间,她们在这样的空间里独自倾诉着心灵深处的轻轻叹息。他的绘画往往在精神境界上感动我们,这是因为他的感情和绘画是紧紧地联系在一起的,他敞开心扉坦城地诉说他对人生的理解和认识,他首先以他淡泊宁静的人格感动了我们,其次才是他的绘画。中国传统文化的精神是非常注重艺术的气象的,这种气象来自画面的各种因素的和谐,在烘托画面的气氛和营造和谐的绘画空间上他可以称得是一位高手,而且随着他技法的不断纯熟他绘画的纯度也日益明显了,绘画的气象博大而细腻,绚丽而典雅。中国工笔绘画在形式语言上是简单化的,在人物形象的塑造上只要能够表达出人物所谓的“神”也就完成了它的使命,工笔绘画的使命其实就是一种记录性的,传统概念上的工笔绘画都不是画家主观精神的载体。现代审美意义上的工笔绘画显然走出了这一沉重的阴影,走向了艺术精神的自由空间和自我意识的觉醒。他的绘画也正是在这一状态中走过来的。绘画在他这里成为一种情感或语言的交流方式,因此他对于画面的要求是纯净和深刻的,这样更有利于他的交流。

九十年代后期,以《净湖》(180cm x160cm 1997年)为代表的一系列标志着他艺术风格成熟的作品问世了,这幅作品入选《百年中国画集》,可以看出他的风格得到了学术界的充分肯定,《净湖》(180cmx 160cm1997年)是中国现代工笔人物画坛上一幅典范之作。

它的典范意义在于中国现代工笔绘画的造型语言代表了一种文化精神和时代气象,自然世界的万物生长靠的是和谐的生态环境,同样艺术的个性和精神也需要一个平衡的笔墨空间,这个空间就是中国绘画审美的道学精神。在此之后,他进入了创作的高峰时期,一大批个性鲜明的绘画不断出现在人们的视野里,《金色池塘》(180cm×170cm1997年),《萧声寂》(180cmx 160cm 1997年),《绿色田园》(180cm×160cm1999年),《山寨小溪》(180cm x 190cm 2004年),无论是在技法上还是绘画的意境上,他都向着完美的境界进一不深化。他曾经说过:观念是可以改变的,绘画的品质则是永恒的。他努力实现画面的丰富性,只有具有多种信息含量的画面才可能承载绘画的悠远的意境。他的人物绘画代表了当代人物画创作的高度和绘画本体语言的最高成就。长期以来,我们对工笔绘画产生过许多误解或曲解,我们曾经怀疑工笔绘画是技术的问题还是艺术的问题,中国传统的工笔绘画形成了一整套的程式,如果在当代再严格地按照这种程式去表现形象,显然不是笔墨当随时代了,但是在没有新的技法出现时,我们又不得不维持现有的程式,因此,工笔绘画的写意性越来越受到质疑。他的工笔人物绘画直接介入了写意性,给当代工笔人物绘画的创作和发展开辟了一条金光大道,把僵化的工笔绘画格局变成了白由精神的动感地带。他的《金色池塘》(180cm×170cm1997年)、《萧声寂》(180cmx 160cm 1997年)、《绿色田园》(180cm×160cm1999年)和《山寨小溪》都是巨幅作品,表现了他对画面高度的驾御能力和不可压抑的创造性潜力。他的绘画首先在改变了传统工笔绘画的语言形式,在传统工笔绘画中,对于形象的塑造用染的方法,主要是技术性的制作方式。他的绘画在笔墨法度上仍然是中国传统的用笔理念,他笔下的艺术形象是用笔的结果,他的笔意深邃而严谨,以至在造型上达到了工笔绘画的气象。《山寨小溪》(180cmx190cm 2004年)(180cm x 190cm 2004年),花草和树叶的色彩都不是染出来的,而是写山来的,树叶的用笔是丰富的,形象各异,传统的染法是不可能实现这种生动的效果的。画面上的背景也是笔意的,中锋,侧锋兼用,但是这些画面效果又都是不见笔痕的,达到了高度的“润”的境界,不用笔的生动性和创造性深深地隐藏在了高超的技法背后,他的绘画在技术上达到不可超越的高度,就是在他本人,也是不能重复他的作品,因为在他的作品中同样具有水墨绘画的创造性和偶然性。他是一个不太会装饰自己的画家,他只能靠他绘画来说明他的思想,观念,品格,他不敢妄称自己是一个所谓的文人画家,因此我们也没有必要揣测他的绘画代表着什么深刻的精神意义,但是,在他的画面上我们发现了时代需要的审美样式和未来一个相当长的历史时期带给工笔绘画创作的诸多思考。

我们知道唯美的艺术倾向是理想化的,它永远是画家追求的一种理想境界。他的绘画带有鲜明的理想主义色彩,表达了心灵深处的美好愿望,因此他的绘画题材多多少少都具有精心设计的痕迹,他对绘画的要求是完美的,这种思维迫使他不断地向绘画的技法高度和精神高度迈进,但是完美是不可能实现的。当他的绘画在某种程度上达到了自己理想的饱和状态时,一种创新的欲望便由然而生了。2004年前后,他的视觉开始关注现代人的生活状态和生命方式。中国人物画在它的发展历程中,总是与时代的脚步合拍的,人物绘画在很大程度上是同时代人人格精神和风度气质的体现,代表着时代文化的需要。人物画家关注时代是迟早的事情,他们的思维和艺术不可能游离这种选择之外。他推出了一大批现实主义的优秀作品,如《守望家园》(136cm x 68cm2003年),《河套人家》(136cm x68cm 2003年),《草原牧歌》(190cm x 180cm 2004年),《大凉山——母与子》(136cm x 68cm 2004年),《大凉山之织布的阿咪子 》( 136cm×68cm2005年),《远山的呼唤》(136cm×68cm2005年),《金色青稞》(136cm×68cm2007年),《康巴母子》(136cm×68cm2007年已由中国美术馆收藏)由于题材和表现形式的变化,他的笔墨表现力更加富有圆融的精神意识,画面上拥有了博大舒朗的艺术气质,而且在绘画的形式语言上也达到了一种相对完美的境界,体现了他绘画形式的融合理念,从而强化了绘画本体的纯粹性。中国传统绘画的分科是在当时的历史背景和文化背景下,同时面对生存和政治的压抑,艺术只能建立在生活与御用的基础上,画家的艺术创造性并没有得到应有的尊重。今天这个时代是文化和信息大融合的时代,绘画在一定意义上也体现了这种文化的需求,对中国传统绘画精神的把握和高度的表现技术使他的绘画具有了更广阔的画面空间,从根本上把中国当代工笔绘画放电到自由精神的家园。因此,我们也不能按照传统绘画的科目感念来给他的绘画划分归属,他也不愿意处在人们自己给自己建造的藩篱之中。另一方面,他对于生活的介入,不是批判现实主义的观念,现在许多画家在表现边区或少数民族的生活时,多多少少都带着这种批评意识,这是对生活的感念化,表面化的理解,他们描绘的仍然是生活的现象,并没有看到生活的意义和生命的存在方式。在这一点上,他也突破了人们的这种定势思维,他用绘画去表现阳光,灿烂,明媚,赋予生活艺术的方式和美好的理想。《草原牧歌》(190cmx180cm 2004年)、《河套人家》(136cm×68cm2003年)和《金色青稞》(136cm×68cm2007年)中女主人脸上上灿烂的微笑是他的绘画在审美表现上具有升华性的艺术符号,标志着他的艺术心态由沉郁走向了明丽斑斓的境界。他的当代人物绘画艺术审美上不再刻意追求画面效果的精细,早造型上更加突山形象的精神气质。在表现手段上强化了笔墨的独立性。绘画反映现代生活应该是以真实为基础的,在他的笔下,这种真实是他对生活的理解,他表现的是他理解中真实,因此生活一进入他的画面,就具有了一种艺术表现上创造性,他生活的真实基础上创造了艺术的真实。现在也有一些工笔人物画家开始了对水墨人物绘画的探索,但是首先要解决认识上的一个问题,那就是工笔绘画利水墨绘画是两个不同的语言体系,两种不同语言的转化是画家艺术心态利艺术手段的质变,他的绘画从理想境界到生活境界,也是他对法度的善意拒绝和对博人精神的选择,绘画的空间应该是没有任何遮拦的,隐居山林是理想境界,“结庐在入境,而无车马喧,问君何能尔,心远地自偏。”是生活境界,但这种境界比理想境界要高的多。他对于现代生活题材的选择是他对自己的一次超越,他超越的意义在于他有个人意识的理想化进入了建立在生活真实基础上的理想境界,他的理想不仅仅体现在对往事的追忆中,更体现在对现实生活的关注与热爱之中。他从典型意义上的饿工笔绘画到今天的这个生活题材样式,同其他工笔画家的转化不同,严格地说他是对两种语言的切换,因为他的工笔绘画利现代生活绘画语言在绘画的审美本质上是一样的,这个本质就是写意性。他的工笔语言的内涵不在于绘画的工谨与精细,而更注重于形象塑造上的完整性,他的水墨造型也是这一观念的体现,因此,虽然他的现代生活题材的人物绘画与他九十年代学术界认可的工笔绘画样式有了很大的距离,但是,我们如果认识到他对绘画本体的审美要求,我们就不会感到他的这种选择是突然的了。他对当代绘画的贡献还在于他试图打通或打通了绘画作为自由精神的艺术样式之间的障碍,建立了纯粹绘画艺术的模式,我们的现代绘画艺术还受着形式的束缚与制约,纯粹的绘画艺术应该是对感觉的描绘,所谓“无法之法乃为至法”者是也,他创造了具有独立审美体价值的“于文江样式”。

我们可以肯定在在于文江的艺术追求中,与时代同步是他绘画思想的基本意义,其实他的绘画中的审美取向有很多地方都具有超时代的意义。佛家有语:“因我则情,情则蔽,蔽则氏矣;因物则性,性则神,神则明矣。”因此,中国绘画应该是中国人文化心性的体现。我从他的绘画中看到了他的这一追求。

二〇〇七年六月

下一篇::绘画人生工笔画家于文江

- 潘天寿的中国画思想

- “中国国家画院2018访问学者、高级研修班”结业作品展暨结业仪式在中国国家画院美术馆举办

- 异变——蒋佑胜个展在西安崔振宽美术馆开幕

- 第六届全国画院美术作品展复评评审会在京圆满举办

- 第六届全国画院美术作品展览复评评审会在中国国家画院举行本届展览首次新闻发布会

- 著名艺术家梅墨生逝世 享年60岁

我有话说

最新文章

- 1潘天寿的中国画思想

在现代中国,面临西洋画的冲击,中国画大有式......

- 2“中国国家画院2018访问学者

2019年7月2日,“中国国家画院2018访问学者、......

- 3异变——蒋佑胜个展在西安崔

2019年6月22日,“‘2019猎质·历史的个体症状......

- 4第六届全国画院美术作品展复

2019年6月20日,“第六届全国画院美术作品展......

- 5第六届全国画院美术作品展览

6月21日下午,第六届全国画院美术作品展览复......

推荐文章

热门文章

- 1画里有话——中国传统文化中的吉

三阳开泰轴明代朱瞻基中国传统文化中有一种...

- 2袖中雅物:与团扇的不解之缘

扇子种类比较多。晚明文人文震亨在《长物志...

- 3潘天寿:书法之本乃精神

潘天寿(1897-1971),浙江宁海县人,现代著名画...

- 4中国古琴美学展登陆上海 传统艺术

“乘物游心——中国古琴艺术与当代生活美学...

- 5第五届中国新疆国际民族舞蹈节作

7月26日,演员在表演舞蹈《天边那片绿云彩》...