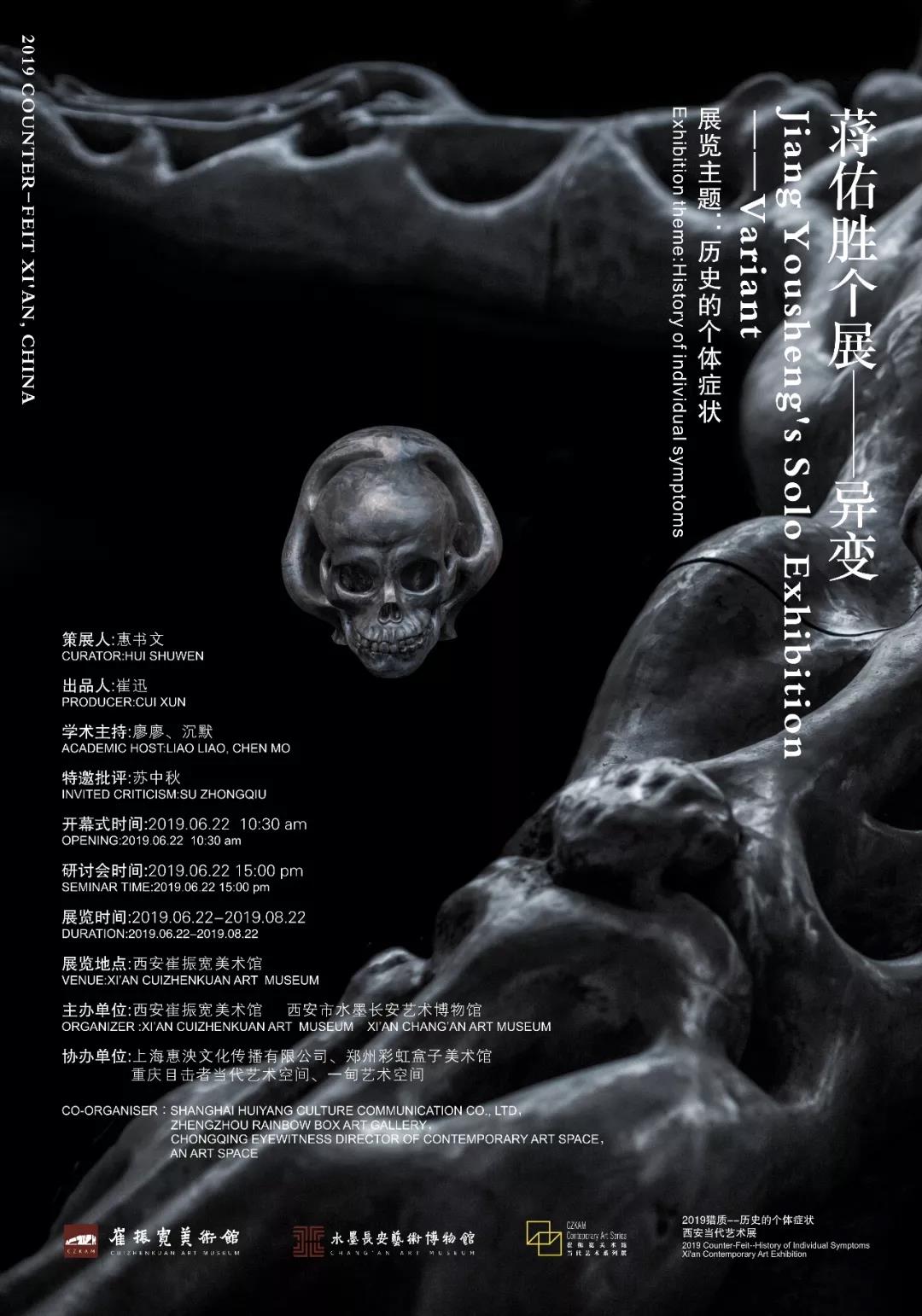

2019年6月22日,“‘2019猎质·历史的个体症状’西安当代艺术展”之一“异变——蒋佑胜个展”于西安崔振宽美术馆盛大启幕。展览由西安崔振宽美术馆主办,惠书文担任总策展人,邀请廖廖、沉默担任学术主持,特邀批评家苏中秋,共展出蒋佑胜20余件/组作品。

展览现场

艺术家简介及作品欣赏

蒋佑胜,1978年生于福建,2001年毕业于福州大学工艺美术学院雕塑系,获学士学位,现工作生活于北京。

皮囊之上的灵魂至上

——蒋佑胜雕塑的人性揭示

文/郝青松

人似乎是人自以为是的世界的中心问题,“我们从哪里来,我们是谁,我们到那里去”因此成为一个永恒追问,见于高更最为著名的作品题目。然而,人类的自义注定只能是问题循环,不可能给出终极回答,因为“我们从哪里来”的继续追问必然指向人的世界的被造源头,指向灵魂至上的向度。

艺术根本上是灵魂的事业,精神的生产。从艺术的巫术起源开始,艺术就属于超验的层面。无论宗教艺术、政治艺术,还是形式主义的现代艺术、观念形态的当代艺术,实质上都是作为精神史的艺术史生产。如果抽离了精神内容,只余下肉身的艺术,艺术实则低看了自己,正如最近的这个消费主义的时代,以及不远之前的那个艺术工具化的时代。或许也可以认为,大多数历史都堕落在肉身之中,其中的艺术也是如此。进而可以论之,直面以及反省肉身处境的艺术,直至灵魂至上的艺术更为可贵。

蒋佑胜的铝制雕塑直观呈现了灵魂抽离肉身的无情现实,隐喻了人类个体以至社会的赤裸真相。我们以为我们是幸福的、自由的,却只是肉身的思考而已。我们以为肉身就是世界的全部,那我们无非就是一种高级动物。在没有灵魂的思考里,人类确实自义为高级动物,特别在未经特殊启示和启蒙洗礼的国度。

完整的人性包括灵性、理性和感性,分别指向启示、启蒙和经验维度。艺术家更强调人性之中的感性,甚至错以之为灵性,殊不知感性的本质是动物性、兽性,至多是情感经验和泛神性。在物质主义和工具理性的时代,强调个体的感性救赎有一定积极性,但只是一种肉身直觉的平面救赎,没有越出人类自义的窠臼,当然最终会耗尽西西弗斯式的气血,如同一部肉身折腾的绝望的历史。

确实,在蒋佑胜的作品中,被魔鬼抽空了灵魂的肉身——一定是魔鬼的冷笑——肉身成为皮囊,瘫软在地上,人堕落为兽。灵魂的抽空,往往是灵魂的出卖,灵魂的交易。这当然不是理想的美好的样子,而是一个负面的样本,但却属于荒诞时代的好的艺术的一个类别,因为它并不伪善。再没有“原罪”更能揭示人性的本质,承认原罪是悔改的第一步,但也需要莫大的勇气去面对。鲁迅先生直面的国民性,以及柏杨先生痛写的“丑陋的中国人”,都显示出极大的勇气,在人的尺度上对国人的文化性格加以批判。可惜,忠言逆耳总是不中听的,所以歌功颂德和娱乐至死的艺术往往被疯狂追捧,以审美和清新之名。

其实,那些伪善的、喧嚣的艺术才是没有灵魂的艺术,而揭示肉身真相的艺术却有着灵魂正义,如蒋佑胜的雕塑:皮囊之上的灵魂至上。

“艺术在某种程度上也是一种宗教,宗教是一种修行,艺术也是,我在创作的过程中发现问题,并且在下一次创作中改正,去发现新的一个蒋佑胜。”

——蒋佑胜

当代艺术中的“猎质”行动——历史的个体症状

文/惠书文(猎质当代艺术展总策展人)

序

我就是劣质,并且会持续“猎质”。

时至今日,中国当代艺术已历经近四十年的生长变化,不管是策展形式的多样性、艺术家作品语言的独特性,还是白盒子空间与公共区域之间的互动性,其周期起伏的频率在这个时代应该被重新审视和规整。随着全球信息数据化的飞速更迭,网络时代的定位扫描,一一将艺术之外的本质面貌层层揭开,这是最好的时代,也是最坏的时代。作为艺术家来说,他们的文化视野和艺术格局不断被新的事物所打开和认知,艺术形式不再仅限于传统经典的表现形式、方法,即便是挪移架构了某种新的艺术承载物,也会将个体独质的艺术语言转换其中,并释义着他们在当下时间和空间对当代艺术的追问、解读是否还会产生新的可能性的语素。

“猎质”观念

“猎质”一词初始概念源于2015年夏至的傍晚,至“猎质”观念的生根发芽、落地呈现已跨过四年。它的提出是对词汇“劣质”的反诘和讽喻,是接续历史文化脉络与艺术多重形式的态度及立场,汲取多个个体在同一时代不同环境下共性的优质素养,并置不同类别艺术语言的特性品格。

“猎质”观念的掷出和抛问是我对当代艺术(策划方式、艺术家、艺术机构)的质疑、否定或者肯定,似原野沙漠中的一株植物在缺少“养分”的条件下,任由阳光无处照射却依然坚韧挺立。虽释放着当下艺术活动分泌出的各色异味物,但暗含的是我们一直向往的自由野性和披荆斩棘的勇气!这在为我们解放个体和建构自我的场域关系中确立了一种新的生命性。

“猎质”的艺术语言是具平行的、超越的、发展性的,在新时空方位下使得当代艺术的语言往外弥散获得了更大的扩展空间和更明晰的地标。据《恪遵宪度抄本》:“日北至,日长之至,日影短至,故曰夏至。至者,极也。”夏至是太阳的转折点,这天过后它将走“回头路”,此时的“路”不再是以往的路的方向。而生活于这个时代的艺术家们于空间地域而言已然到了成长蜕变的关键节点,正如夏至到来后,夜空星象也将逐渐变成夏季星空。纷繁浩瀚、广阔无垠的夜空中终有一颗闪烁明亮的星星在自我运行的路径中形成特定轨迹,既定时刻,伺机划破天际,留下一束刺眼的光斑!

“猎质”的策展机制

“猎质”当代艺术展的意图旨在突破固定的主流艺术体制的秩序,它的策展机制是对展览活动中权力的分配和瓦解,并对既定权力空间和运营结构进行持续性尝试及“无效性”冲击:显现的、隐匿的规则或一种成型的“装置物”。正如法国哲学家福柯在《主体与权力》所述:“即要从作用于他人行动之上的行动的可能性出发,从个体差异的多样形式出发,从目的从发,从对施加于我们自身或者他人的权力既定的应用出发,从不同程度的部分或普遍的机制化出发,以及从或多或少经过深思熟虑的组织化出发,这样,一个人就能够定义不同的权力形态。”。“猎质”当代艺术展从2018年第一站郑州彩虹盒子美术馆112位艺术家的参与,到中山美术馆136位艺术家的介入,到珠海古元美术馆143位艺术家的呈现,再到重庆四家美术馆(华人当代美术馆、目击者当代艺术空间、7101美术馆、界外美术馆)172位艺术家的同时亮相。“猎质”当代艺术展不仅限于特定的地域文化概念,它所要追求和诠释的是国内外上优秀艺术家作品的在地性,其域名的定义变体也是对当代艺术产生的信息质素的多元获取和进致贯穿。并以在地为平台连接艺术生长线索,以此坐标方向阐释多元的文化属性,并以“猎质”为展览名称呈现时代背景下我们每一个个体独立后的共同异样性的表征。第四站“猎质”重庆的时候我们把前面三站单一场馆集体展示的方式进行重新调配和输出,展览规模上艺术家的基数不断递增,年龄跨度上逐渐拉大,展览主题上则愈发明确清晰:历史的个体症状。

2019猎质西安当代艺术展是对前面四站展览的延伸及提纯,在艺术家人员基数上锐减,作品类别上更趋于精准多元化,空间布局上则采取以每个艺术家个展的形式同时推出,30位艺术家语言的丰富度和别样性恰恰组合成了一场新的“猎质”行动。艺术家个体所属艺术集合体,集合体首先是由若干个可独立的个体构成,而每一个组成集合体的个体都具备共同的本质属性:作品语言的独特风貌。“猎质”西安的策展方式的设计符合“猎质”观念的核心元素,即为当下策展形式的文本特征注入了一套在展览布局上具有被动再生产性的机制功能,其落地形成之境遇也承担着时下策展人、艺术家、艺术机构之间多重角色的较量和风险。亦如我们所处的时代背景、社会语境、生活状态一般:物性的传递和表述来源于个体感官对每一处所在生活场域产生的灵敏嗅觉、视觉化之物的高度纯化及反复整合,间歇性的经验之谈不过是你对某种现象不屑一顾或偶尔嗤之以鼻的附加前进值,这种着力点过于激烈未免适得其反。但我相信这种策展形式的较量和风险是我所期待的,更坚信一段所处特定时期的艺术史的描述与抒写并不是某个个体可以独立完成的,集合体的共性输出在于同质人群的共同努力与探索!

“猎质”的当代语境

艺术是改变时代的另一种力量,“猎质”的精神具备其同等作用力。当代主义艺术运动的特质是为人类共同守望的“普世主义”,“扁平的”、“密集性”、“地球村”时代的到来,加速了我们共享世界任一角落正在发生的事件。“猎质”的艺术语境是对过去发生、正在发生或即将发生的事件的观察整合和提炼修复,它是个人的,亦是集体的,是链接个体内在思想渗于社会表层容器的释放物。

艺术衍生出的多样性和不确定性是艺术史变化中的总体参数,(艺术家)他/她是对这种参数或者概念的产生继而牵引个体能量迸发的载体之一,是人类衍变及创造过程中自然而然生发的语境、意义,当然,也没有任何东西可以保证它恒定不变。“猎质”的内核气质在于我们对过往惯性的展览思维或经验无休止的颠覆及框架结构进行的多次重塑编排,是对艺术价值定性分析和评断的自我审视的矫正,自我是每个人表现出来的常态,是一个人生活中的行为模式。展览影响的效应最大化是为体现每位艺术家创作与艺术空间的合理设置,是我们所有外在行为的内在驱动力。所出时代集合体中的我们的心理需求和欲望都是由本我而生,“猎质”的语境则是对“本体”(艺术、展览、艺术家、艺术机构)的再度认知和理解,即再分析和自问,这与艺术家的创作线索在个体语言体系塑造的当代语境中不谋而合。

能够在慢长的艺术史中找到与社会对话的窗口着实不易,除了具备个体独立思考的能力之外,时间尤为重要。当“个体语言”沉淀之后,有可能会有意义。“猎质”的当代性语言犹如风向一般,其变化在于艺术本身零点的位移,定格后的物象将趋于“常态”,异样的面貌呈现正是我们所寻觅的个人与当下社会语境的共通之处。

“猎质”后记

我们以“猎”的视角方式去捕获一些不寻常与独特的东西,其中的力量可以帮助人们更好的以一种更全面的范式去理解事物,因此“质”可以被理解为一种由内而外“超越”的蜕变。从观众和研究者的角度而言,我们志在打开一扇通往人性、自由、理想及现实汇通性的思考世界的大门。人性,缘于艺术作品情境各异,内涵丰富饱满;自由,意为艺术类型众多,媒介各异;理想和现实的汇通,在于艺术敢于打破常规意识与生活的边界,旨在在地与历史之间把握个体异样的症状。

艺术之于死亡同样是未知的,这种未知应当有人主动去探寻。我们相信艺术可以为时代进步和文化发展起到潜移默化的推进作用,推动力的来源和界点会使人类在未来的某个时空缔造更多奇迹,我们试图拨开笼罩在天空中的迷雾,“猎质”行动将会为当下艺术生态照射进一缕新的阳光!

历史中的个体状态

文/廖廖(猎质当代艺术展学术主持)

前几天看到作家阎连科感慨说今天全世界都流行“苦咖啡文学”,所谓“苦咖啡”就是温暖、甜蜜又带点苦涩的味道。阎连科抱怨当代作家不再面对整个人类遭遇的困境而创作。近年走红的村上春树、卡佛、门罗都是“苦咖啡文学”,再没有《战争的和平》的历史感,也没有巴尔扎克对整个民族的关怀,当然也不会再有卡夫卡对个人苦难的深刻探索。就连《许三观卖血记》与《活着》都成了绝响。

这与近年中国评论界对青年艺术家的“小清新”批评几乎如出一辙。“苦咖啡文学”与倾向个人情感的艺术创作一样,都是时代的产物。背后原因错综复杂难以言尽,简单来说,文明世界不再有共同的敌人,人们也不再有乌托邦的理想,在多元文化主义与互联网造就的分众时代的背景之下,宏大叙事与历史背景对于作家或艺术家来说都是难以承担的负重。

尽管不再有人敢于背负人类的命运与改写历史的目标去创作,但是并不意味着我们无需看清自身处于什么样的历史境遇当中。如果说立体主义都有着科技进步与观看方式改变的历史背景,抽象表现主义都有着精神分析法诞生与战后国际格局的重新划分的历史背景,那么大概就没有什么艺术是存在与真空之中。

如果我们承认任何艺术都不会存在于真空当中,那么政治的冲突、宗教的进化(或退步)、经济的危机、体制的转型、科技进步带来的人的定义的转变,都会带来艺术创作的形式到主题的根本性的变化。

我其实并不完全同意阎连科对于“苦咖啡”的批评,在没有乌托邦狂热的今天,“拯救人类、改写历史”的抱负在文艺创作中的消失也是应有之义。话说回来,巴尔扎克、托尔斯泰或者卡夫卡的时代也没见得是什么黄金时代。我们可以不用历史宏大叙事的视角,但是一定要清晰地认知到自身在历史中的位置。

今天可能是二战之后最复杂的时期,无论政治、经济、文化、宗教都处于转折点。我们看到西方与中国都在发生巨变,大数据、人工智能、生物科技的进步带来的生活方式的改变、伦理道德的更新,随着全球化的衰退而来的欧美左派的衰败与右翼保守主义的回潮,导致二战之后建立起来的文明平等论、多元文化主义等等“政治正确”的价值观受到前所未有的挑战……这些转折将会带来巨大的政治与经济的突变,而每一次政经的突变,都会带来文化与艺术的转向,或者说文化与艺术必然会反映这种政治经济的巨变,迟早只取决于创作者的敏感度与前瞻性。任何一个创作者都无法摆脱这个历史的背景板,这是“历史中的个体状态”的第一层意义。

上一代的现当代艺术家对西方的当代艺术的理论、形式与体系的学习与模仿是必然之路,但是也产生了附带的问题。中国的当代艺术在西方主流秩序的眼中,只是猎奇的、异国风情的、政治性的、西方理论与价值的产物……到了今天我们面临的问题已经不再是如何山寨西方的艺术形式与理论,这一代的思考可能就是如何让中国当代艺术摆脱配菜与春卷的角色?如何摆脱“东方-西方”“全球-本土”、“中心-边缘”的二分法框架,中国当代艺术如何获得国际化的身份?这可能是新一代艺术创作者的“历史中的个体状态”。

值得一提的是,当我们使用西方的价值判断与方法论,然后再把西方艺术家创作过的主题置换为中国本土的问题,比如:身份问题、性别问题、弱势群体关怀、金融资本、资源问题、权力问题……等等,这其实也只是再次确认了中国当代艺术只是西方当代艺术的一个分支或者补充。

当然,中国当代艺术要摆脱配菜的角色,获得国际化的身份并不容易。无论是艺术的体制、资本的支持、意识形态的氛围、现代性理论的发展、艺术语言的创造……广东话讲:连人的车尾灯都望不到。但是当我们不再仅仅把自己当做一个国产艺术家,而是把视野放到全球化当中,当我们关注的是整个历史背景而不仅仅是本土问题,那么配菜角色与国际化身份的问题可能就迎刃而解。

个人的身份有两种,一是“存在的身份”,即先天的种族与国家的文化身份,一种是“生成的身份”,即艺术家后天主动获取的身份。当我们把自身当做全球化之下的文化生产者,这才是一种主动生成的而不是被动安排的“历史中的个体状态”。

“历史中的个体状态”大概有两层意思,一是作为文化生产者要对自身在历史背景板中的位置有清晰的认知。二是要超越原有的文化身份,不再充当历史中的模仿者的角色——这是我对惠书文策展的“2019年猎质西安当代艺术展”的主题的一点个人理解。

我们能给自己一个假定的意义吗?

文/沉默(猎质当代艺术展学术主持)

被我们假定的意义所附着的当代历史呈现了一个什么样的状况呢?具体点说,在当前贸易战如火如荼的蔓延到全球较量的这个时代,在世界范围的左右翼博弈各自表述普世观的这个时代,艺术家自觉地或者不自觉地认为自己是这个全球化时代的声音的传达者和现象的描述者,乐于置身其中,参照时代的表象细节和思考敷衍成画或其它形式的作品,并将这种姿态表现为当代姿态。

观察和审视之下,我们的艺术家孜孜以求在主题(简﹒罗伯森和克雷格﹒迈克丹尼尔所归纳:身份,身体,时间,场所,语言,科学和精神性)和语言方式上(没有一种流行风格没有被我们尝试过)仍然在向全球化的标准靠拢。鲜有不为威双和巴塞尔、卡塞尔欢欣鼓舞的艺术家群体和个体在拓展自己的差异性和有所不同。从艺术家创作到艺术生产,艺术管理制度以及对当代艺术的理解的各个角度来看,艺术界对全球化的渴望并没有和其它领域有什么不同。但在中国当代艺术领域,这种渴望表现得尤其强烈。通过对画廊、拍卖行、收藏家、批评家的想象式理解,甚至将其理想化为判断艺术价值能否成立唯一的判断依据。在这个我们认为“如其所是”的当代历史阶段里,西方艺术系统仍然被认为是拥有天然高阶的语言权利。并且被认为在这种语言权利下的东西方对话造成的歧义和差异,是需要低阶接受者自行靠拢和弥补的。掌握语言权力的西方当代艺术系统,还并不认为这种努力的靠拢和弥补会有多大价值。从画廊到美术馆,到策展人,收藏者和评论家,他们的历史眼光从来没有偏离他们长久建立起来的标准系统和运行轨道,他们选择性观看的是愿意在他们建立的这个轨道上奔驰的适合车子,至少你也得有配得上他们的轮子。这种隐蔽的文化差异之中的权利欲从被选择进入西方视野的中国当代艺术家的风格时也昭然若揭。虽然我们不得不承认被纳入发达的西方主导的艺术商业系统,会具有很好的展示作用和鼓动性。这其中的好处,也给了中国当代艺术家以错觉:艺术形式上似乎可以比肩于西方当代艺术家。(可以看看中国具象写实艺术家在西方古老的美术学院授课,签约欧美顶级画廊,一级市场拍出高价,抽象水墨受到追捧等等现象所表征的与西方艺术系统接轨的案例。)细读30年以来的艺术历史发展,从实践先天不足的前现代艺术和现代艺术,到理论缺失的后现代艺术和精神匮乏的当代艺术,不能否认,所谓被强大传统文化压迫的语言滞后和艺术家所处社会环境的特殊性,一直被当做了一道装饰性的黑色软幕,既伪装了过往历史中的艺术创造力原发性的苍白,也将边缘化了的具有创造力的艺术家个体的自我进化笼罩在一片阴影之中。我们孜孜以求的仍然是艺术科学,而不是艺术哲学。

如果我们有机会---虽然历史的虚无主义不会给我们这个机会---以历史的眼光批评审视我们的这个时代,也许结果还是和现在的迷惑一样,无法给这个时代命名。这无关乎词汇贫乏的限制,也无关乎思考宽度的狭隘。信息和知识的爆发式的堆积和涌动使我们张口结舌,仿佛该说的都被说完了却又如鲠在喉,如电影《海上有座城》主题曲所唱的:“一切好像都变了,一切又像没什么变化”。狭隘和贫乏的是越来越走向消极的文化,表面复杂花样繁多的伞式文化结构其主结构唯有靠政治学为主干支撑(在我们这个时代,如果我们不谈论政治学,我们还能谈论什么?)。信息的迅速堆积和社会组织的剧烈单一化,使当代艺术现象中的形而上呈现被此二者侵蚀和消解的状态。也就是说,当代艺术家的创造性已经疲于应对外部直接的冲击而对自我精神领域的挖掘感到无能为力。速生速朽的语言发明和原发力根系萎缩的当代文化思维,使当代历史看上去毫无美好的意味,以至于威尼斯双年展的主题重拾了对“美好时代”的嘲讽似乎成为了对我们的嘲讽:一切看上去美好,却也不知道美好在何处得以呈现,而对美好的定义甚至都成为一个问题。中国当代艺术逻辑学和方法论的缺陷一直存在,由形而上学构造的精神领域,也几近消亡,一切如烈火焚烧过后的平原一样颓败,但烈火却又从来未被点燃。但如果我们真的这样想,那又确实十分可笑。语言作为工具不能审判历史和时代,历史再浅薄,时代再怎么无趣,它们仍然是稠密的和多向度的。而且“想创造那超越自身之物”的思想种子,还能被不时地观察到。所以,我们与其谈当代艺术的种种新奇之处与谈被这种新奇搅动到的言语失措,不如再回头探查个体艺术家自身的生命力的孤独成长。与其将价值低下的文化表象系统化,勉为其难的将当代文献史学化,不如仔细去分辨孤立个体艺术家的价值所在。我们不得不给予这个时代一个设定的概念和意义,为了能够说出点什么,我们必须尽力说出来,我们说出的东西也许没有意义,但意义就在于我们在试着说出来时发出的声音。“尽管是表现没有可以表现的东西。没有可用来表现的东西。没有可做表现工具的东西。没有能力去表现。没有必要去表现。没有义务去表现”。但是,“你必须继续讲,我将要继续讲。”伟大的作家贝克特文字上的修辞其实并不那么荒诞,他指出了摆脱困境的个人方式。

对于猎质双年展近两年来策展的种种表现,假定性的意义在于探求一种修辞性的策展方式,而不是一种陷入自我系统化和美学化的努力。在不断的成功或失败的阶段展示过程中,为假定性的意义寻找一个真实的载体,同时真实载体也将为假定性的意义的建构提供意义实证的可能。对于艺术家个体而言,“深沉的人生来就是为了平衡这个浅薄的世界的。虽然这没有什么逻辑关系。某一个人的出现,没有理由的壮阔了你的世界,这就是人生的奇观”。对于艺术家群体而言,“ 在丧失了可以为这个相当炸裂而又向着精致主义蜕化的社会定义的资格之后,艺术家在“不可描述”的当代境况下选择了后历史阶段的态度,后历史时期的艺术家们各自选择随手称心的过去式的创作方式进行创作。这种貌似无比自由的选择,在主流伪古典主义,社会主义现实主义,新具象主义,新意象主义,精致抽象主义坐大而走向衰败失控的时刻,本可以高扬新的语言狂飙对衰败没落的艺术观念进行更深层的摧毁,恰恰又随艺术家“什么都可以”的里希特式绘画创作观的选择而被放弃”。对于猎质艺术双年展而言,“我们只是给出这种假定性的意义,每一次的假定都会使我们获得言说新的变化的可能,而意义,它会因每次的改变变得截然不同。如果一次不够,那就再来它十次,如果十次不够,那就再来它十次”。

下一篇::逍遥山水——顾平水墨作品展

- “大道不孤”系列展第三回:出入古今·蔡大礼艺术展启幕

- 气荡物华心卷舒 笔墨铸就大荒流——有感于王永亮先生艺术变法

- 砚田心耕

- 高原八月似暖冬38x76cm2018年

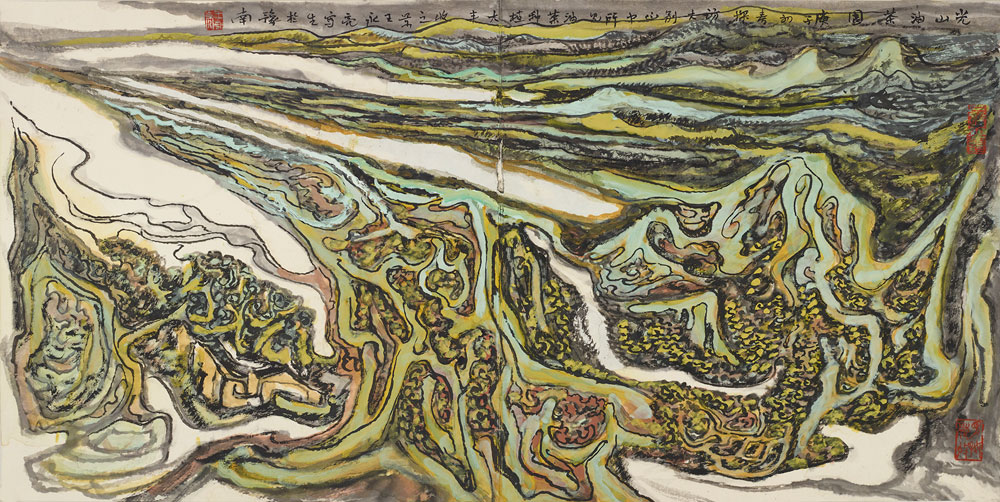

- 光山油茶园47x72cm2020年

- 云山共舞赋新诗38x76cm2020年

我有话说

最新文章

- 1“大道不孤”系列展第三回:出

4月16日,由中国国家画院主办,中国国家画......

- 2气荡物华心卷舒 笔墨铸就大荒

近日反复思考了永亮先生所谈的自己关于艺术......

- 3砚田心耕

传统意义上,把山水画的空间称之为三维空间,......

- 4高原八月似暖冬38x76cm2018年

......

- 5光山油茶园47x72cm2020年

......

推荐文章

热门文章

- 1袖中雅物:与团扇的不解之缘

扇子种类比较多。晚明文人文震亨在《长物志...

- 2画里有话——中国传统文化中的吉

三阳开泰轴明代朱瞻基中国传统文化中有一种...

- 3潘天寿:书法之本乃精神

潘天寿(1897-1971),浙江宁海县人,现代著名画...

- 4中国古琴美学展登陆上海 传统艺术

“乘物游心——中国古琴艺术与当代生活美学...

- 5第五届中国新疆国际民族舞蹈节作

7月26日,演员在表演舞蹈《天边那片绿云彩》...