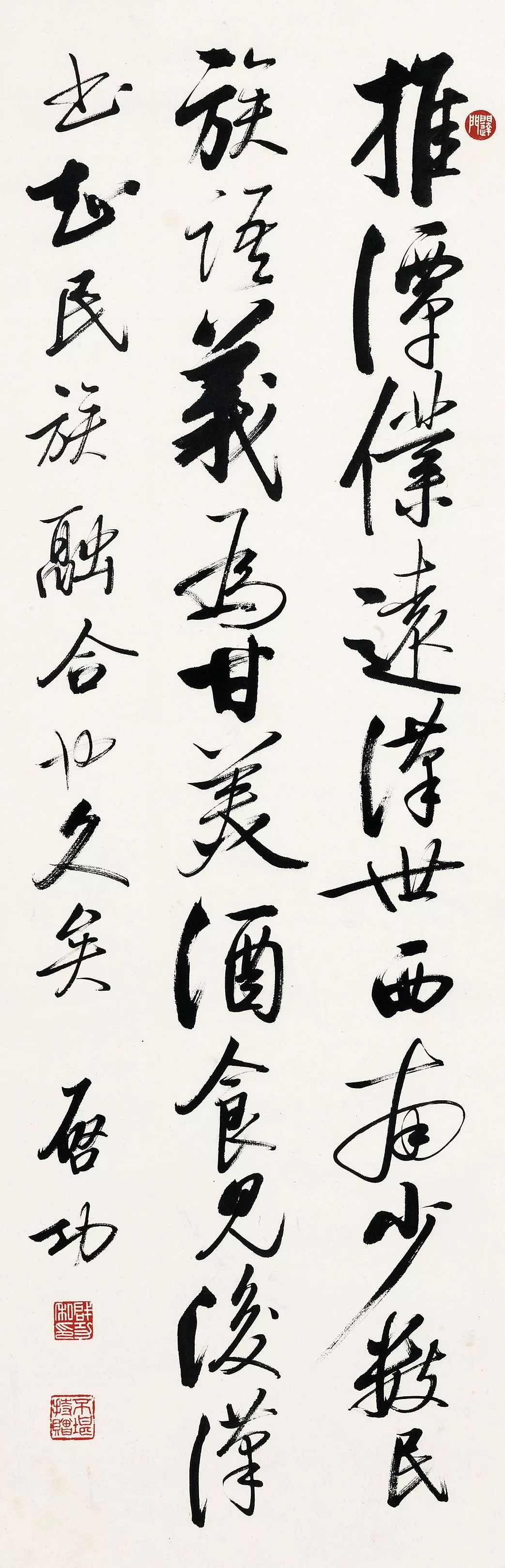

编者按:13年前的今天,启功先生永远离开了我们。本文作于2005年启功先生仙逝之际,原题为《追念尊敬的启老》,刊载于当年《北京晚报》。作者李燕,现为清华大学美术学院教授、中央文史馆馆员、北京师范大学启功书院艺委会委员。

启功先生——我一向尊称的启老,年逾九旬而驾鹤西去,这本是意料中的事,但感情在此刻,却总是拒绝“自然法则”的;一位这么可敬的国学老人即使寿比彭祖,一旦真的离去,心中依然会凄惋难当。半个世纪以来,历史的特殊原因,导致我国的人文人才非常缺少,国学大家已寥如晨星且后继乏人。此刻又走了一位启老,心中益感悲切。连日来,往日的启老总是一幕幕出现在我的心里,不由得把笔录之,以志思念之情。

“文革”前,年未及二十的我,拜读过启老谈书法美学的文章,因未见其人以为他是位“老学究”,直至“文革”后方有机会见到他,方知启老并不老,只是一位乐呵呵的非常谦逊而幽默的长者——还尊称家父为“苦老”。此时我才似乎明白,错估启老的年纪,可能是由于他广涉国学,成名甚早的缘故吧!

“文革”完结之后,南北书画家有机会欢聚于首都,在前门饭店的一次宴会上,我有幸与启老邻坐。当时一位画家,席间开玩笑过了头,竟冲着启老说“你知道我爷爷是干什么的吗?是专门杀你爷爷的!”众皆大惊,真不知启老将如何发作。但见启老仅一怔就立刻恢复了平和的笑容,问道:“那,请问您祖父是做何公干的呢?”那位画家说:“我爷爷是太平军的,专门杀你们清妖的!”顿时席间空气似乎都凝固了,于是,立即有人出来打圆场:“来来来!吃菜吃菜,别喝多了!启先生可是鼎鼎有名的大学问家呀!”启老却含笑自嘲道:“我算什么学问家,不过是个当年的大右派而已。”我紧跟一句:“对对对!论国学学问,咱们画界无出其右者,无出其右者!”坐在我右边的启老似乎非常欣赏我这个双关的“右”字,朝我一乐,在桌布下轻轻拍了拍我的腿。我想,只有拉开话题,才可破此僵局,我说:“诸位有所不知,启老少时当过喇嘛!今天我想请教启老,《心经》后头的梵音经咒依正宗发音应该怎么念呢?”启老便即席念完这段,而后向大家一抱拳道:“未必正宗,献丑献丑”。话题拉到谈佛论道,那位“开玩笑”的画家也就插不上话了,宴席恢复了平静。由此,我算是真正领教了何为大学问家的大器度。自此以后我发现每每于各种场合与启老见面,他都非常热情地主动跟我打招呼,都爱跟我聊几句。

启老被选为某协会主席后我去拜望启老,见面我就合十道喜:“恭喜启老荣任某协主席!”启老却苦笑说:“没什么可恭喜的,我去上海出差几天,一回来就莫明其妙的成了主席,可什么选举会我也没参加过;我这儿实为‘缺席审判’吧!”我说:“您别客气,当今这位子非您莫许。”启老乐着盯着我问道:“理由何在?”我说:“理由有二。”“请细细道来,不得含糊。”“拙见以为理由有二:就是有正理由和负理由。“何为正负?”“正理由很明白,您德高望重学问功力……”“不听不听,我不听这个正理由,只想听听你下头的负理由。”“所谓负理由也很明确:您想,副主席位子多,各得其所,相对好解决,唯有正主席只设一位,相持不下之际,当然要请一位与谁都无碍的人物,稳稳占住这头把交椅啦!”启老立即表态:“对了!对了!这负理由才对,咱没什么正理由呀!”随着用食指轻轻点着我,乐得像个老儿童,说:“真有你的!哈!还琢磨出个负理由来,哈哈哈!”其实,我看过不少推介画家的文字,不时冒出“不计名利地位”的字样,若真想找到打心里到行动上都与此六字符合的,看看启老便可知矣!

有一次书画家聚会,有人当众赞扬启老“出口成章,皆大学问”,启老立马回道:“我的话全是‘胡说’,因为我们满族人是北方少数民族,古称‘胡人’,这‘胡人’说的话不就是胡说吗?”逗得众人合不拢嘴。这时有位记者过来给启老照像,说“光辉形象”,启老跟着开口道:“您这是上句儿,我还得配个下句儿‘丑恶嘴脸’。”众人大笑,但年青人不解何意。启老提到,“文革”中每每把他们这些知识分子扣上“资封修遗老遗少”的帽子,拉到台上批斗,总不免遭逢一句:“看!这帮牛鬼蛇神的丑恶嘴脸!”可是一提起江青康生之流则立称“光辉形象”,殊不知,实乃“狗头贴金”罢了。大家又开怀大笑起来。启老文思敏捷,临场抓哏,开朗达观,由此可见一斑。

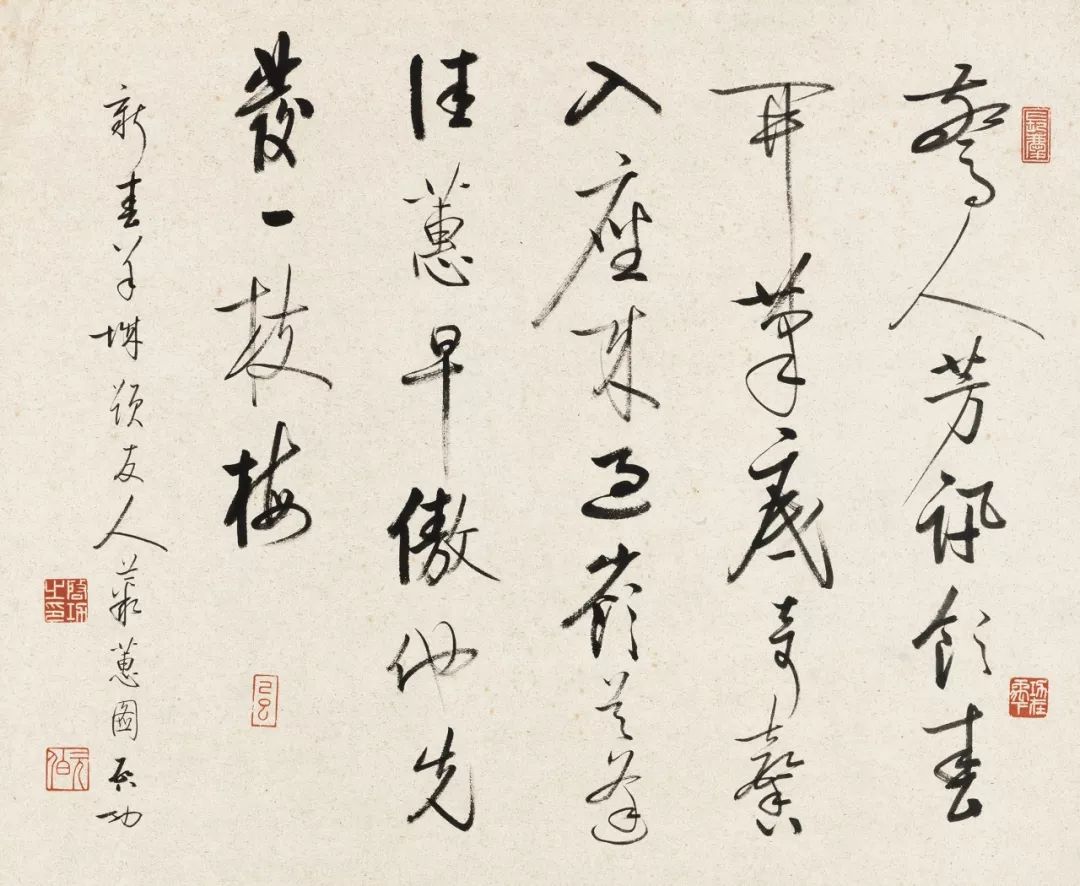

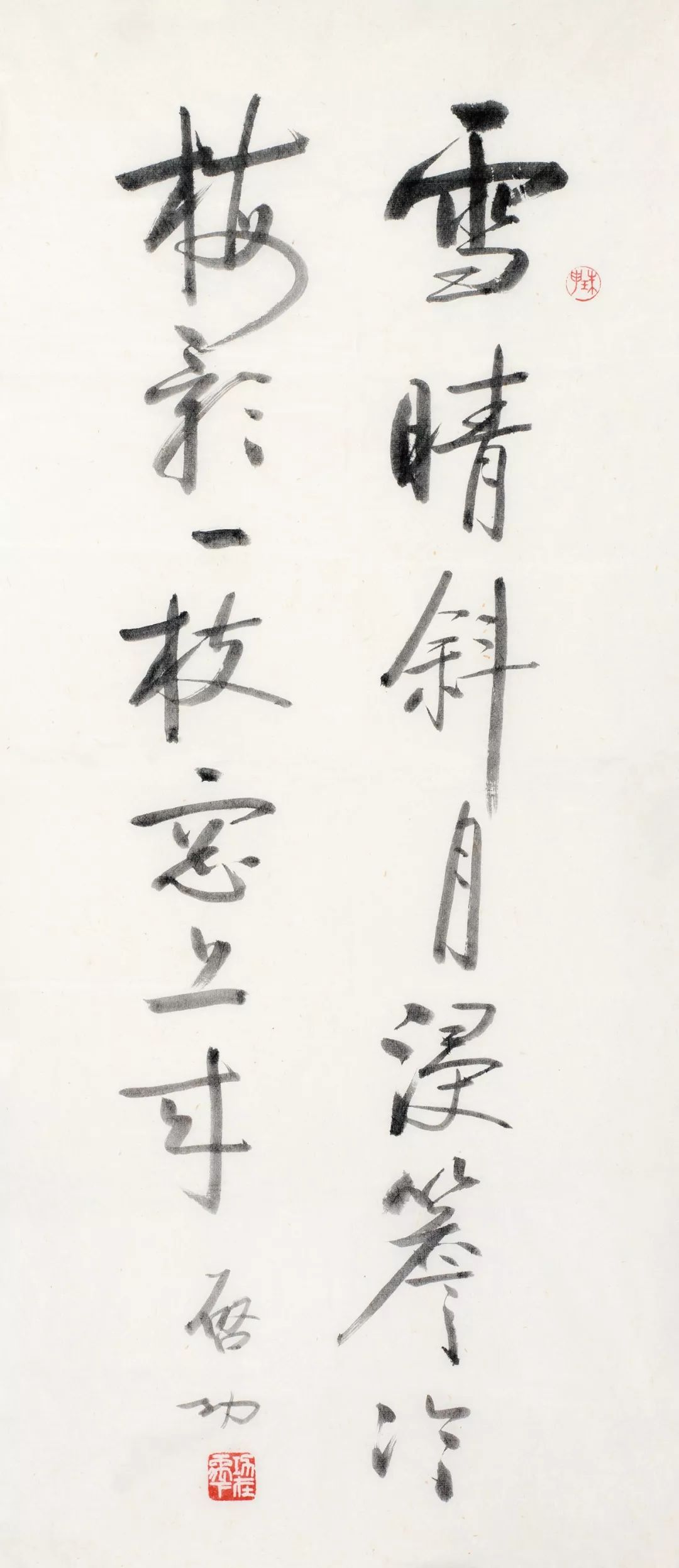

二十多年前应邀参加一次小型笔会,合作一件条幅。姚有多先生开笔,画一古装人物面左而行,画左边露一石板桥头。徐邦达先生在人物右侧画一组简笔松枝。我则在松旁画修竹少许。主持人说:“松、竹都有了,‘岁寒三友’就缺梅啦!启功先生画梅好吧?”启老并未作答,只傍着松枝,即席题了七绝一首,我记得大概是“乔松劲健修竹高,江天寥阔自逍遥,幽芳引得骚客至,信步寻梅过板桥。”画上无梅而诗中有梅,幽芳却在画外,小小条幅的意境自然就宽阔了。“腹有诗书气自华”,启老以诗“攒底”“压大轴”,今日画坛又有几人能为?

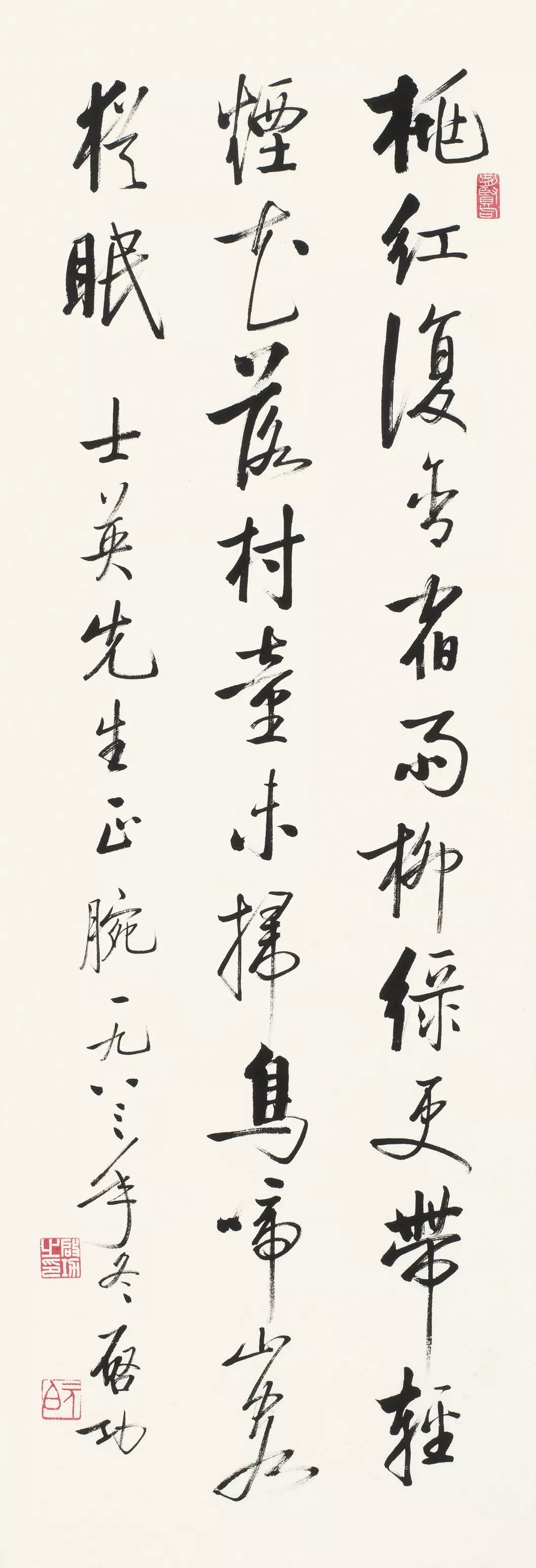

十多年前,山东老家高唐县政府希望我敬求启老题匾,匾文是“李苦禅少年读书处”,刻为木匾,悬挂于县文庙仅存的一处古建门楣上头。家父少年时曾在此屋读书。由于为家父之事烦劳启老,我反而不敢直接去求,遂拜托启老的同事,我们的老同乡北师大历史学家张守常教授代求墨宝。得到的回音令我感佩不已,欢喜不已!启老说:“给苦老写匾,我一定写,但是,登门求我我不写,给我润笔费我不写,非给不可,少于一百万我不写!”随即张教授就送来了启老的墨宝,还是简体字繁体字的各一件。同时转述了启老的叮嘱:“如今有的地方不让用繁体字书匾,用了发现就罚款,如果允许在古建上用繁体字书匾,就用繁体字的。”您看,启老既痛痛快快地答应了我们的要求,又用非常别致的玩笑言辞婉谢了要求者的登门答谢,还十分周着的考虑着不同字体的可能后果,真乃至仁至善又良具生活情趣之人也!如今凡经过高唐文庙的人们,都会仰首欣赏着启老书写的颇有风骨而又倍感亲切的大匾。它永远寄寓着两位老前辈艺术家的真诚友谊!

先贤说过,幽默是一种深刻智者的表现。幽默,似乎总与启老形影不离。在美国发生“炭疽菌恐怖邮件”沸沸扬扬那会儿。有一天我同夫人燕华看望启老,并带去一幅先父苦禅老人的藏品——巴掌大的一幅山水小品,是启功先生早年之作,只题了名款却未钤印章。恳请启老补钤印章以求其全。年近九旬的启老看罢,说:“这是我二十多岁时画着玩儿的,还有劳苦老存这么多年。”随即取出一枚小印章,逗好印泥,仔细稳重地给这幅山水小品补钤了印章。然后又取出一小盒白垩滑石粉,往钤印处撒了少许,以免渗油。不料他脱口而出:“别害怕,这可不是炭疽菌!”我俩和同去的朋友们都乐了——这个“包袱”抖得真脆!接着启老又说:“这会儿可别真的恶作剧!国家有规定,邮寄粉笔面儿之类的白色粉末,查出来要判刑啊!”您瞅,在启老这儿,玩笑归玩笑,正理儿归正理儿,真是一位可亲可敬的老前辈!

不久前有个电视栏目采访启老,这可能是启老今生最后一次电视上镜吧!主持人问启老:“您的人生格言是什么呢?”启老不假思索地回答:“游戏人生。”主持人满面疑惑不解,又追问了一次,回答仍然基本如此。以往我发现,有机会上镜或登台又要言及“人生格言”的人士,每每要选两种类型的“格言”,一种是“豪言壮语型”,例如“要当兵就得当元帅”,(元帅没有兵怎么打仗?他就不管了。)“干事业就要顶天立地”。(他大概不知天多高地多厚吧!)另一种是“常识性废话型”,例如“我成功的全部秘密就是辛勤的劳动”。(这“道理”连蜜蜂和白蚁都知道,又何密之有?)然而启老不然,他的“游戏人生”非常平实。或以为欠点儿严肃吧!非也。君不见当今世界,国际之间,恃强凌弱,以富欺穷,竟有铁铸似的道理——被媒体或政客普遍称为的“游戏规则”正普遍支配着国际间的政治、经济、军事甚至价值观念,这种“规则”天天制造着悲剧闹剧和令人难解的哑剧。想到这类“大游戏”,再回过头来看看启老的“游戏”——只不过是游戏自己的人生而已,况且他,这一生的“游戏”不但绝对与人类无害反而极其有益!对于自己的一生如此辉煌的国学成就,坎坷的历程,却能轻描淡写地以“游戏”二字概括,岂不正是启老国学修养已臻化境的最形象表述吗?

孟子说:“仁者无敌”,老子说:“死而不亡者寿”,尊敬的启功先生,就是这样的人!